عندما أدرك السوريون أنهم بشر

كتبت زميلة سورية مقيمة في لبنان عن تجربتها المريرة مع المديرية العامة للأمن العام، أي السلطة اللبنانية المسؤولة عن إصدار الإقامات لغير اللبنانيين، وعبّرت ببراعة عن المأزق الذي تعيشه بين سلطة سورية لا تمثلها، وسلطة لبنانية تعاملها وتعامل كل السوريين في لبنان بازدراء وكراهية.

لم تبد لي تجربتها قاسية بما فيه الكفاية، ولكنها ذكرتني بعقود خلت أمضيتها في زيارات سنوية إلى الأمن العام اللبناني، حتى أني أذكر المقرّات التي بدّلها، منذ زمن الحرب الأهلية يوم كان في وطى المصيطبة، ثم بعد انتقاله إلى سبيرز، وأخيرا إلى العدلية.

الدول العربية الشقيقة تكره بعضها البعض، وأكثر ما تكرهه هو أن يحمل مواطنوها جنسيتين عربيتين، وأنا من القلة القليلة من مزدوجي الجنسية العربية. لبنان لا يمانع الازدواج، لكن عراق صدام حسين يرفضه ويلاحق المزدوجين، بل يصادر أملاكهم في العراق ويلاحق أقاربهم، وهو ما أجبرني على العيش وكأني عراقي مقيم في لبنان بحاجة لإقامة سنوية، وهو ما كان يتطلب المرور في دوائر دولتين، العراقية الصدامية المرعبة، ثم اللبنانية الفاسدة المزدرية لغير اللبنانيين.

وفي العام 1993، قتل الديبلوماسيون العراقيون في بيروت، وهم عادة من بعثيي الاستخبارات، المعارض الطاعن في السن طالب السهيل. الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم ينس معارضيه يوما، وسعى لقتلهم، ولو في الصين. بعد الاغتيال، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وبيروت، فكان خياري الوحيد زيارة عمان لتجديد جوازي العراقي الذي كانت صلاحيته قاربت الانتهاء. ويتذكر عراقيو ذاك الزمان أن الأردن كان البلد الوحيد الذي يسمح بزيارة العراقيين بدون تأشيرة.

وصلت عمان بالطائرة لأن مرور العراقيين، ممن لم ينشطوا في المعارضة العراقية، كان محظورا عبر سوريا الشقيقة، وتوجهت من المطار إلى السفارة العراقية، التي كان بابها المستوحى من حضارة الرافدين، مقفلا، وكان إلى جانبه بابا أصغر وشباكا صغيرا جدا. قرعت الشباك بدقات لم أسمعها لأن صوت دقات قلبي كان أعلى بكثير، فأطل موظف بشاربين بعثيين وعبسة مخابراتية، وقال لي وكأنه سبق أن قتلت له أمه وأبيه وكل عشيرته: “ها؟ شتريد؟” شعرت بالأمان لأن الاحتقار كان يعني أن الأمور عادية. لو عثر الموظف على أي ما يدينني، لكان عاملني بلطف شديد، والعراقيون كان أكثر ما يخيفهم هو أن يقول لهم موظف الأمن “تفضل أخي منّا (من هنا)”. اللطافة كانت تعني النهاية.

استجمعت كل ما كنت أعرفه من لهجتي العراقية الرثة، وأخبرته أني بحاجة لتجديد جوازي المتبقي على صلاحيته أيام. بدون أن ينظر إلي، سألني سلسلة من الأسئلة عن الوثائق المطلوبة، وكنت أعددتها كلها؛ هوية الأحوال الشخصية، شهادة الجنسية، هوية وشهادة والدي، وثيقة وفاة جدي، كل ما من شأنه أن يثبت أني عراقي عثماني، لا إيراني، التابعية.

ثم سأل عن بطاقة الحصة التموينية، وهذه كانت متعذرة على المغتربين في بيروت من أمثالي. لم أكد أجيب بالنفي حتى أقفل النافذة الحديدية. قرعت مجددا بخوف أكبر، لم يفتح، فمشيت، بدون وجهة. ثم جلست على الرصيف. أياما قليلة وأتحول إلى إنسان بدون وثائق، مثل أي خاروف أو حمار أو عنزة. هكذا كنت وكان العراقيون: نستجدي أوراقا ثبوتية حتى ننتسب لجمهورية صدام، وهي جمهورية لم تعترف بها حكومات كثيرة أصلا.

لكني كنت من المحظيين. دارت الاتصالات، وعثرنا على رجل أعمال عراقي كبير كان يقيم في عمّان، وكان من أصدقاء الطفولة لوالدي. خابرته ولم أكن التقيته في حياتي، ولم يتوقف عن الصراخ: “حسونة ابني، ابن أخوية، حبيبي”. قاد سيارته إليّ شخصيا، واستضافني، وأصر على جلوسي بجانبه، وعلى صب “التمن (الأرز) والمرق في ماعوني (صحني)” بيديه، فيما كان كل من يحيطوننا ينادونه شيخ، ويقبلون كتفيه. اتصل بالسفارة وسهّل الأمور.

على الرغم من واسطتي الضخمة، كنت خائفا، وكنت صائبا، فالقائم بالأعمال، الذي أظهر كل الود، لم يتوقف عن محاولة الإيقاع بي. قال لي ونحن في منتصف حديث ضاحك، أنه سيجدد جوازي، وأن إقامتي في لبنان مضمونة لأني لبناني أيضا. استوقفته وحادثته بجدية، وقلت له أنه لو حاولت كل دول العالم منحي جوازها، لرفضت لأني أتمسك بجوازي العراقي وبولائي لأبي عدّاي، أي صدام. طبعا كنت أكذب. كنت لبنانيا أيضا، وكنت أكره الطاغية الدموي صدام، ولكن على قول المثل “إن كان لك عند الكلب حاجة، قل له يا سيدي”.

وكما في عمّان، كذلك في بيروت، أتقنت أساليب مراضاة موظفي الأمن. القاعدة الأساس هي إقناع رجل الأمن العام اللبناني، كما أي رجل أمن عربي، أنه أهم منك بكثير، وأنك درويش تكاد تكون أهبلا، وأن تسعى للاستجداء، وأن تستغني عن المنطق وتنفذ ما يقوله. لا أدري من أي يعثرون على رجال الأمن هؤلاء، لكن عقد النقص لديهم تجاه الآخرين غالبا ما تكون بحجم السلطة التي يتمتعون بها. كلما ارتقوا في السلطة، كلما زادت عقدهم وأحقادهم ضد مواطنيهم. في كل يوم عشته في العراق ولبنان، شعرت بالمذلة، على الرغم من انتصاراتي كعراقي على إيران في قادسية صدام، وعلى أميركا في أم المعارك، وعلى الرغم من انتصاراتي الإلهية المتواصلة كلبناني على إسرائيل، كلها تذوي ساعة تجد نفسك مجبرا على التعاطي مع رجال الأمن.

يوم راحت أميركا لتطيح بصدام، هللت، فوبخني لبنانيون وسوريون وفلسطينيون لأني تخليت عن القضية. ويوم دعمت أميركا وفرنسا استقلال لبنان عن الرئيس السوري بشار الأسد، هللت، ووبخني سوريون وفلسطينيون لأني خائن. ويوم انتفض السوريون على الأسد، هللت، ووبخني فلسطينيون لأن إيران والأسد وحسن نصرالله سيستعيدون القدس.

أدرك السوريون، كما أدرك قبلهم الكويتيون والعراقيون واللبنانيون، أن الأمة كذبة، وأن انتصارات الأمة كذبة أكبر، وعرفوا أنهم بشر، وأن الشعب ليس قبيلة واحدة متجانسة بل أفراد أصحاب آراء متباينة، وأن الانتصارات الوطنية هي انتصارات لحقوق الأفراد، ولعيشهم في حرية واحترام، كما في صراخ ذاك المسن السوري: “أنا إنسان مو حيوان، وهالناس كلها متلي”. أما أنظمة العسس الاستخباراتي، من صدام إلى خامنئي والأسد فنصرالله، فالعيش في ظلها ذلّ، مهزومة كانت أم منتصرة.

حسين عبد الحسين – قناة الحرة الأمريكية

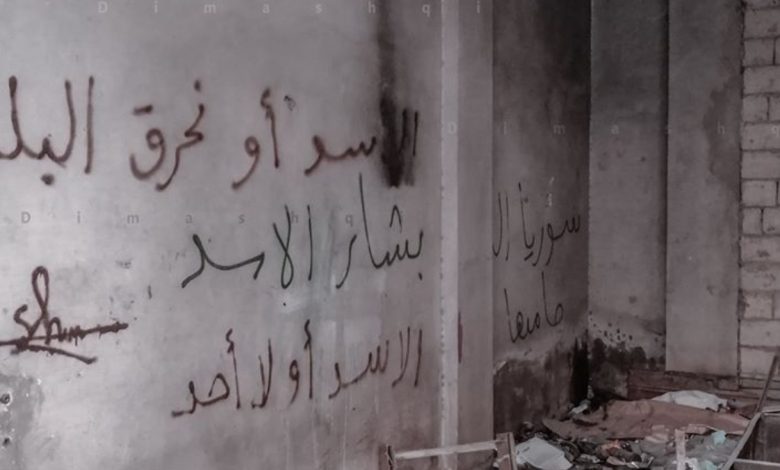

*الصورة: عدسة شاب دمشقي (حمص)[ads3]